日本国内では、未だに1200万人が汚水処理施設を利用できていない状況にあります。

厳しい財政状況や経験豊富な職員の減少などの社会情勢の変化を踏まえ、汚水処理施設の早期概成の実現が求められています。

下水道未普及早期解消のための課題

組織体制

職員不足や熟練職員の退職で技術対応が困難で、委託・工事発注への制約が生じています。

施設整備

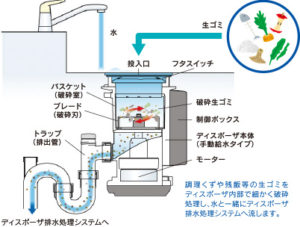

家屋の散在、水利用が少ない高齢者家庭の増加、高低差や支障物等による地形からの制約などから、整備が非効率になる点があります。既存のコミュニティプラントや処理場の統廃合の制約もあります。

経営面

予算確保が困難で年間の整備量に限界があり、整備効果や使用料収入の発現の遅れがあります。

下水道未普及早期解消のための解決方法

組織体制の課題

「発注・契約方法」の視点から、PPP/PFI手法の導入により解決を図る方法があります。

未普及解消において適用されるPPP/PFI手法の導入により解決を図ります。未普及解消において適用されるPPP/PFI手法は以下の3方式があります。

PFI方式

設計・施工・維持管理に関する企業がSPC(特定目的会社)を設立して発注者との間で事業契約を締結し、サービス料収入が受注者に支払われます。

民間金融機関から出資されるため、発注者は一時的に多額の財政支出を負わなくてもよい。

DBO方式

設計・施工・維持管理を一括して発注するため、包括的な管理・運営の合理化が図られます。資金調達は、従来と同じく発注者である事業者が行います。

DB一括発注方式

事業の対象が、敷設後に維持管理が不要な管路施設に限定されます。設計から完工まで一貫した管理に基づくことで事業の効率化が図られます。事業者の選定は、有識者から構成される審査委員会を設け、総合評価一般競争入札方式、公募型プロポーザル方式等により行います。

施設整備の課題

整備手法(集合・個別処理区域)判定を、都道府県構想策定マニュアルから進化させた方法で行います。

起債償還を考慮した経済性評価

都道府県構想策定マニュアルでは経済比較を、建設費総額/耐用年数で行っているが、実際には記載発行による支払利息が発生する。従って、下水道事業に関しては起債償還利子を事業費増分として見込んで比較します。

時間軸を考慮した社会経済性評価

下水道または浄化槽の耐用年数や年当り維持管理費に着目し、各々の整備手法における更新費用も含めた経年累積費用を算出して比較します。時間軸を考慮するとは、両手法の経年毎の優劣判定を意味します。

コメント